儿童支原体肺炎防控策略与国家疾控局最新诊疗建议解读

文章摘要:

儿童支原体肺炎是由支原体感染引起的呼吸道疾病,近年来发病率呈上升趋势,给孩子们的健康带来一定威胁。随着儿童免疫系统的特殊性和易感性,防控支原体肺炎显得尤为重要。本文将详细分析儿童支原体肺炎的防控策略,并结合国家疾控局的最新诊疗建议进行深入解读。首先,将从流行病学现状入手,阐述该疾病的传播方式及防控的挑战;接着,分析预防措施的具体策略,包括疫苗接种与非特异性预防;然后探讨目前最新的诊疗方案,并提供治疗的相关指导;最后,从多方位角度提出改进防控体系的具体建议。通过对儿童支原体肺炎防控策略和最新诊疗建议的解读,旨在为相关医疗工作者提供参考,同时提醒家庭和社会各界高度关注儿童呼吸道健康。

j9九游会1、儿童支原体肺炎的流行病学特征

儿童支原体肺炎主要由肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)引起,这是一种无细胞壁的病原微生物。它通过飞沫传播或直接接触感染的途径传播,易在密闭、人员密集的环境中爆发流行。特别是学龄儿童和青少年群体,由于学校等集体场所的接触频繁,成为了高危人群。

从流行病学数据来看,儿童支原体肺炎的发病高峰一般出现在秋冬季节,尤其是11月至次年2月,支原体感染的高发期。该病在某些地区甚至呈现周期性流行的趋势,每2-3年发生较大规模的爆发。根据最新统计,支原体肺炎已成为儿童急性呼吸道感染的重要原因之一,尤其在5-14岁的儿童群体中,支原体感染占比逐年攀升。

支原体肺炎的临床症状较为隐匿,常表现为发热、咳嗽、咳痰等类似感冒的症状,因此容易被忽视或误诊。此外,支原体肺炎在儿童中的表现还常伴有喘息、呼吸急促等症状,严重时可引发呼吸衰竭。儿童的免疫系统尚未完全发育,抵抗力较成人差,这使得儿童支原体肺炎的防控和治疗更为复杂和紧迫。

2、儿童支原体肺炎的预防措施

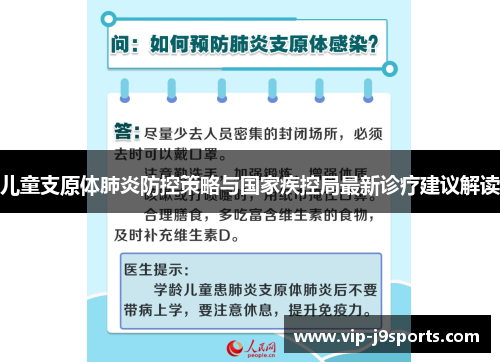

预防儿童支原体肺炎首先要做好教育和宣传工作,提高家长和社会对该疾病的认识。通过广泛宣传支原体肺炎的传播途径和防控措施,可以有效减少感染的发生。例如,在学校等公共场所提倡勤洗手、佩戴口罩、保持良好的通风等,有助于减少病毒传播的风险。

另外,疫苗接种在儿童支原体肺炎的防控中具有重要意义。尽管目前并没有针对肺炎支原体的特效疫苗,但有研究正在进行,未来可能会有相关疫苗问世。与此同时,通过接种常规疫苗(如流感疫苗、肺炎球菌疫苗等),可以间接降低支原体肺炎的并发症风险,为儿童提供更全面的保护。

除了疫苗接种外,非特异性预防措施同样重要。家庭和学校应加强儿童的健康管理,及时发现疑似症状并进行早期干预。尤其是在支原体肺炎的高发季节,应注意增强孩子的体质,保证充足的营养和休息,避免过度劳累和感染。

3、最新诊疗建议解读

根据国家疾控局最新发布的儿童支原体肺炎诊疗建议,首先明确了支原体肺炎的诊断标准。通过临床症状和实验室检查相结合,可以较为准确地判断是否为支原体感染。常规的诊断方法包括血清学检测、PCR检测以及胸部X线等影像学检查。

在治疗方面,当前的治疗指南强调了抗生素的合理使用。支原体肺炎的治疗主要依赖于抗生素,尤其是大环内酯类抗生素,如阿奇霉素、克拉霉素等,具有较好的治疗效果。对于部分重症患者,可以考虑联合使用其他抗生素进行治疗。

此外,国家疾控局的最新诊疗建议还特别指出了对儿童支原体肺炎合并症的处理。例如,对于支原体肺炎伴有支气管炎或喘息的患儿,应考虑使用雾化吸入、吸氧等支持性治疗,并密切观察病情变化,防止病情进一步恶化。

4、优化儿童支原体肺炎防控体系的建议

为了更有效地防控儿童支原体肺炎,建议从多个方面着手,完善现有的防控体系。首先,应加强儿童支原体肺炎的监测系统建设,及时跟踪和报告该疾病的流行趋势,以便于公共卫生部门进行早期干预。

其次,应加强对医疗人员的培训,提高他们在支原体肺炎诊断和治疗方面的专业能力。随着支原体肺炎的诊疗标准不断更新,医疗机构应及时跟进最新的治疗方案,并在临床实践中加以运用,确保治疗的精准和及时。

最后,社会各界应共同努力,建立起儿童健康防控的联动机制。在学校、社区及家庭等层面广泛开展健康教育和预防知识宣传,提高儿童及家长对支原体肺炎的认知,形成全社会共同防控的合力。

总结:

儿童支原体肺炎作为一种常见的呼吸道疾病,给广大儿童健康带来了较大威胁。通过对儿童支原体肺炎防控策略和国家疾控局最新诊疗建议的深入解读,本文总结了该疾病的流行病学特征、预防措施、诊疗方案及优化防控体系的建议。只有通过多方位的防控措施,才能有效遏制支原体肺炎的传播和危害。

总体而言,儿童支原体肺炎的防控需要政府、医疗机构、学校和家庭的共同努力。通过加强疫苗接种、提高公共卫生意识、合理使用抗生素和加强医疗培训,可以有效降低该疾病的发病率,减轻患儿的病痛,提升整体儿童健康水平。在未来,随着医学科技的进步和公共卫生政策的完善,儿童支原体肺炎的防控工作有望取得更大成效。